Hier nun mögt ihr Verschiedenes erfahren über die Welt des Mittelalters ....

Zur Erläuterung, zurück zum Anschlagbrett oder zurück zur Hauptseite

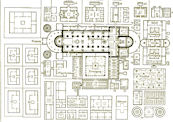

Mittelalterliche Stadt

Erscheinungsformen

Die mittelalterliche Stadt ist gekennzeichnet durch ... eine Vielfalt von Formen - Teil 2 der Artikelserie

Zurück zum ersten Teil der Artikelserie über die mittelalterliche Stadt

Wie bereits im ersten Teil der Artikelserie über die mittelalterliche Stadt beschrieben, fällt es schwer, ja erscheint es nahezu unmöglich, eine griffige, einfach zu gebrauchende Definition für diese immer mehr an Bedeutung gewinnende Lebensform zu finden. Zu unterschiedlich zeigt sie sich in ihren Ausformungen, zu indifferent in den charakteristischen Merkmalen, als das man mit einer kurzen Aneinanderreihung einiger weniger derselben das Auslangen finden könnte.

So ist es vielmehr ein Bündel von - nicht selten auch negierenden - Merkmalen, das von der modernen Stadtgeschichtsforschung laufend ergänzt und erweitert, zur Beschreibung herhalten muss. Von vom Dorf unterschiedenen Siedlungsform mit verdichteter und gegliederter Bebauung wird da gesprochen, die aber, wie wir bereits früher erwähnt haben, in ihrer Größe stark differieren kann und einer beruflich spezialisierten und sozial geschichteten Bevölkerung Heimstatt bietet.

Ebenso charakteristisch sind - wenn auch mit stark unterschiedlicher Entscheidungsunabhängigkeit - städtische Selbstverwaltungsorgane und eine auf die vorhandenen Strukturen aufbauenden Rechtsordnung, die freie Lebens- und Arbeitsformen sichern soll. Zudem übernimmt die Stadt auch zentrale Funktionen politischer, militärischer, wirtschaftlicher und kultureller Art für die regionale Bevölkerung.

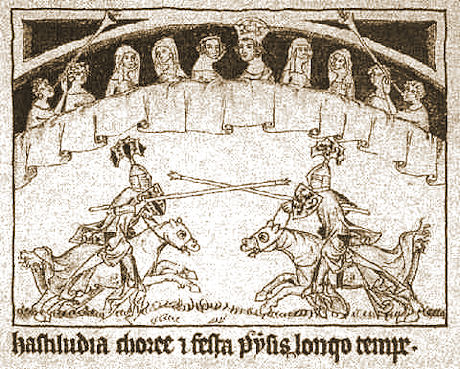

Man denke nur an das Hervorhebungsmerkmal der Märkte, die das Zentrum des wirtschaftlichen Lebens einer jeden Stadt darstellten, die rechtliche Sonderstellung von Stadtgebiet und zugehöriger Besitztümer im Vergleich zum herrschaftlich organisierten Umland, an den Schutz, den die Stadt ihren Bürgern durch Befestigung, Geleitsicherung, Handelsverträge und Bündniswesen zu gewährleisten vermochte, an gemeinschaftsstiftende Feste und Institutionen, welche ein notwendiges Maß an Bildung und (die etwa für den Kaufmann unumgängliche) Schriftlichkeit sicherstellten.

Zudem haben wir es mit einer zeitlichen, nicht zwingend linearen Entwicklung zu tun, innerhalb derer die erwähnten Charakteristika in ihren Ausformungen, ja in ihrem Vorhandensein überhaupt - man denke nur an den Grad der Unabhängigkeit vom Landesherrn - stark differieren können. Die jeweils vorliegende Kombination dieser beschriebenen Kriterien bestimmt einerseits das ganz spezielle Erscheinungsbild einer jeden einzelnen Stadt, ermöglicht andererseits auch eine Einteilung von Städten in bestimmte Typen beziehungsweise die Vorgabe von gewissen Leitformen zur Klassifizierung, die wiederum aus der Betonung spezieller Kriterien resultieren.

Über Großstädte - oder was man damals darunter verstand -, mittlere, kleine und sogenannte Zwergstädte war bereits im ersten Teil der Serie zu lesen; das zugrunde liegende Unterscheidungskriterium der Bevölkerungsanzahl erscheint auf den ersten Blick als das naheliegendste, erwarten wir doch von größeren Städten ein vermehrtes uns stärkeres Auftreten der oben genannten Charakteristika.

Entstehungsgeschichtlich nach ihrer Gründungszeit ließe sich eine Einteilung und Periodisierung treffen in Mutterstädte - etwa bis 1150 - ältere Gründungsstädte bis etwa 1250, Kleinstädte - bis 1300 -, Minderstädte - bis 1450 - und die mit dem Ende des Mittelalters entstehenden Bergbaustädte, denen noch geringer Anzahl Festungs-, Residenz- und sogenannte Exulantenstädte folgten - also Städte, die ihren Charakter wesentlich erst durch den Zuzug einer großen Anzahl von Migranten (etwa Vertriebenen der spätmittelalterlichen Glaubenskriege) erhielten.

Aber es sind vor allem auch verfassungsgeschichtliche Kriterien, die ganz wesentlich für den politischen und sozialen Spielraum der einzelnen Städte zeichnen: So finden sich Reichs- und Freie Städte, landesherrliche und grundherrliche Städte, die nicht selten römische Siedlungen fortführende Bischofsstädte, Kathedral-, Stifts- und Abteistädte oder auch Amtsstädte.

Hingegen lässt die Fokusierung auf wirtschaftlich-soziale Gesichtspunkte eine Unterscheidung in solche Begriffe wie Ackerbürgerstädte, in Gewerbe- und Handelsstädte, Exportgewerbe- und Fernhandelsstädte, in Hafen- und Hansestädte, in Messe-, Wein- und Salzstädte nahe.

Ein Blick auf diese zahlreichen möglichen Einteilungskriterien und daraus resultiernden Typisierungen - deren hier getätigte Aufzählung sicherlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann - verdeutlicht einmal mehr, wie vielfältig sich die Erscheinungsform Stadt im Verlauf des Mittelalters darstellen konnte und wie unmöglich eine eindeutige Definition fallen muss. Andererseits, geht es uns nicht mit vielen Begriffen so (- man denke nur an den von uns allen sorglos gebrauchten Begriff der Intelligenz; wer vermag ihn schon eindeutig zu definieren? -) und vermögen wir nicht dennoch mit ihnen umzugehen?

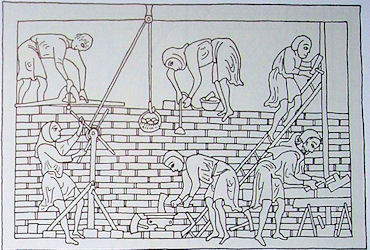

Grund genug also, in den nächsten Folgen den Blick weg von einer übersichtlichen Betrachtungsweise, welche die Vielfalt bestenfalls benennen, keinesfalls aber detailiert zu beschreiben vermag, ins Innere der Städte selbst, auf die pulsierenden Märkte, in die Straßen der Handwerker, deren Beschäftigungfelder noch in den heutigen Bezeichnungen dieser Straßen der alten Stadtviertel erkennbar sind, und in die holzgetäfelten Ratsstuben der Rathäuser zu lenken.

Geduldet euch also noch ein wenig und besucht uns weiterhin, auf dass wir demnächst gemeinsam mit diesen Expiditionen in dieses bunte mittelalterliche Stadtgewimmel beginnen können ...

Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Gesellschaft im Mittelalter

Abseits der Zünfte und Gilden: Randgruppen der städtischen Gesellschaft

Welcher Termin würde sich besser eignen als der bevorstehende 1. Mai, der Tag der Arbeit - ursprünglich erster religionsunabhängiger Feiertag, nämlich der des damals sogenannten 'Proletariats' -, um hier einen zumindest kurzen Blick auf die Unterprivilegierten und Benachteiligten der mittelalterlichen Städtegesellschaft zu werfen, die in einer Zeit lebten, die körperliche oder soziale Benachteiligungen vielfach als göttliche Strafe für persönliche Verfehlungen oder charakterliche Makel auffasste und die somit auch keine Notwendigkeit sah, diesen Zustand zu ändern ...

Dabei sind diese Randgruppen der städtischen Gesellschaft von den Pauperes der klassischen Ständegesellschaft mit seinem Lehenswesen und der Ständepyramide zu unterscheiden. Letztere bezeichneten Gruppen, die in Abhängigkeit zu anderen standen; unfähig, sich selbst zu schützen, waren sie dem Zugriff der politsch Mächtigen ausgesetzt beziehungsweise auf deren Schutz angewiesen.

Als Pauperes konnten somit Arme in unserem Sinne bezeichnet werden, der Begriff wurde aber nicht nur auf diese Gruppen beschränkt verwendet. So könnte der hörige Bauer durchaus Besitz sein eigen nennen und auch ein Herr, der selbst über Hörige gebot, konnte gegenüber dem Mächtigeren zum pauper werden. In diesem Sinne scheint es nur verständlich, wenn sich Mönche, Nonnen oder Beginen manchmal als Pauperes Christi bezeichneten, eine Geste, die wohl sowohl Demut als auch die Abhängigkeit vom Herrn bezeugen sollte.

'Stadtluft macht frei!', hieß es alsdann. Jedoch galt dieser Satz nicht für alle gleichermaßen, die sich in den neuen Gemeinschaften einfanden. Während wir mit den Änderungen, die mit der Entwicklung der Städte einhergingen, häufig an die strikten Organisationsformen der Zünfte und Gilden denken, gab es dort stets auch einen großen Bevölkerungsanteil der Unterprivilegierten, welche von poltischer Einflussnahme ausgeschlossen blieb.

Einerseits lag dies in den Besitzverhältnissen begründet: Anders als bislang, galt in der Stadt Reichtum als erstrebenswert, Erfolg im Handel und Handwerk waren entscheidend für den Aufstieg in das neu entstehende Patriziat; jene die besitzlos waren und aufgrund der sozialen Gegebenheiten bleiben mussten, konnten an den vielen Vorzügen dieser neuen Entwicklungen nicht teilhaben.

Die Pauperes der Städte waren nun jene, die tatsächlich arm beziehungsweise besitzlos waren und nach der Logik der Zeit somit auch nicht oder nur begrenzt an Entscheidungsprozessen teilnehmen durften. Dabei handelte es sich um die Unterschicht der mittelalterliche Städte, Bettler, Lohnträger und -arbeiter, Zugezogene, die mittellos und ohne Bürgerrecht blieben ...

Aber auch anderen Randgruppen der Zunft- und Gildengesellschaft wurden kollektiv gewisse negative Eigenschaften zugeschrieben, infolge derer sie einen vollständigen oder zumindest teilweisen Verlust ihrer Rechte aber auch ihres Ansehens bzw. ihrer Ehre erfuhren, wodurch der 'gewöhnliche, gutangesehene' Bürger den Umgang mit ihnen vermied oder auf gewisse, spezielle Situationen und Gelegenheiten beschränkte.

Spezielle Situationen, Gelegenheiten ... da kommen uns natürlich sofort die 'Hübschlerinnen', die Dirnen bzw. Prostituierten in den Sinn, deren Tätigkeiten durchaus als dem Gemeinwesen nützlich und unumgänglich angesehen wurde (konnte doch beispielsweise der Geselle kaum dem Erreichen gesetzteren Alters heiraten und derart an eine Frau - nicht selten die Witwe des Meisters - gelangen), die aber doch in einem, von Stadt zu Stadt unterschiedlichen, insgesamt recht ambivalenten Rechtsstatus lebten.

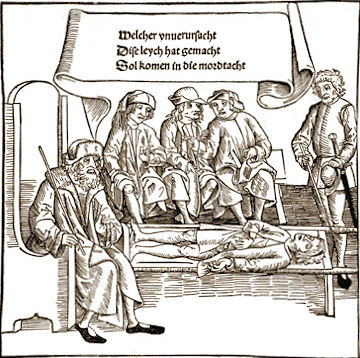

Ähnliches gilt für den Rechtsstatus der Scharfrichter, der Henker also und ihrer Gesellen, deren Tätigkeiten zwar ebenfalls als der Gemeinschaft dienlich und unverzichtbar galten, deren niedriger sozialer Status aber durch Berührungsverbote und Niederlassungsvorschriften gekennzeichnet war. Auch war das Ansehen jener, die im Rahmen ihrer Tätigkeit mit Kadavern und Exkrementen in Berührung kamen - Schinder, Gassenfeger, Latrinenreiniger - gemindert, ebenso wie Bader und Bademägde, denen man (nicht immer zu Unrecht) Nähe zur Kuppelei bzw. Prostitution nachsagte.

Zudem fanden sich Barbiere und Bartscherer ebenso unter diesen zwar benötigten, aber dennoch mindergeachteten Randgruppen wie etwa nichtakademisch ausgebildete Heilkünstler oder auch Tierverschneider, wobei manche Berufsgruppen wie etwa die Zöllner oder Müller im Lauf der Zeit ebenfalls die zweifelhafte Ehre der Aufnahme in diesen Kreis erfuhren. Nicht zu vergessen sind bei dieser Aufzählung jedenfalls auch die sogenannten 'Fahrenden', also Gaukler, Musikanten, Schauspieler, Tänzer, etc.

Gewisse ethnisch-religiöse Gruppierungen - wie etwa die jüdischen Gemeinschaften - standen ebenso am Rand der städtischen Sozialordnung und mussten im Laufe der Geschichte sogar mehrfach Progrome erfahren. Nicht zuletzt erfuhren alle jene, die mit angeborenen Auffälligkeiten ('Achtung vor Rothaarigen!') oder aber Behinderungen zur Welt kamen bzw. die im Laufe ihres Lebens unheilbar erkrankten (Aussatz, ...) eine soziale Stigmatisierung, die sich bestenfalls in Misstrauen, schlimmstenfalls in Absonderung (etwa in sogenannten 'Leprosorien') oder Verfolgung äußerte.

Zum Glück zählt heutzutagen bei Wahlen jede Stimme gleich, egal ob arm oder reich, und alles hat sich zum Besseren gewendet, ... Doch halt, wirklich alles?

Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Gesellschaft im Mittelalter

Geheime Bruderschaften und dergleichen mehr: die Gesellschaft der 'Coquille'

Im Verborgenen wirkende Gesellschaften und Bruderschaften, erregen, wenn man die Einspielergebnisse manch Literaturverfilmung als Maßstab heranzieht, gegenwärtig großes Interesse - insbesondere dann, wenn ihr Wirken bis in die fernen Zeiten des angeblich so dunklen Mittelalters zurückreicht. Was wird da nicht alles über verborgene Schätze, heil- und machtbringende Laden und Kelche, über unentzifferte Ritzsymbole und codierte Schriften spekuliert und fabuliert.

Gold- und Rosenkreuzer, Freimaurer, Illuminaten werden als Träger eines Wissens verdächtigt, das über Templer und Gralsträger bis in die Tage Christi zurückreichen soll und zudem als Bewahrer manch obskur verborgener Blutlinie betrachtet. Nun, wir von Sælde und êre maßen uns nicht an, derartige Theorien mit absoluter Gewissheit auszuschließen, wissen doch getreue Leser recht gut, wie auch die bewährten Mitarbeiter unserer Wissenschaftsredaktion (vorzüglich in den ersten Apriltagen) schon manch abstruse Spekulation zum mehr oder weniger akzeptiertem Stand der Forschung werden ließen.

Nicht zuletzt aber auch wegen des Wissens darüber, dass derartige Gesellschaften, deren Zwecke und Absichten sich von rein religiösen bis hin zu sehr weltlichen bewegen konnten, im Mittelalter tatsächlich existierten. Eine solche Gesellschaft, im Frankreich des 15. Jahrhunderts beheimatet und mit Intentionen, die alles andere denn religiöse Ziele beinhaltete, war die der sogenannten Coquille, deren Name sich auf die lateinische Bezeichnung der Muschel oder des Schneckengehäuses zurückführen lässt.

Nebstbei darf es nicht verwundern, dass die recht deftige und unverblümte Ausdrucksweise des Volksmundes im Altfranzösischen mit dem Begriff rasch das weibliche oder männliche Geschlechtsteil und in weiterer Folge den gehörnten Ehemann aber auch die ungetraue Gattin oder deren Liebhaber assoziierte. Sei es wie es sei - als Coquillard wird man sich bei solchen Begriffsbelegungen kaum einen Ehrenmann vorstellen dürfen.

Und tatsächlich handelt es sich bei besagter Gesellschaft der Coquille um eine Bruderschaft, die man heutzutage am ehesten als eine Partei der Ausgestoßenen bezeichnen würde, um denn deren Mitglieder, die 'Muschelbrüder' nicht allzu einseitig nur als Gauner und Raufbolde zu diskriminieren. Betrachtete man allerdings das Kollegium dieser 'elitären Vereinigung' und die darin vertretenen 'Berufe', mit denen der tägliche (oder besser nächtliche?) Broterwerb sichergestellt wurde, dann müsste man wohl doch die Begriffe Schurkenpack und kriminelle Bande zur Beschreibung heranziehen.

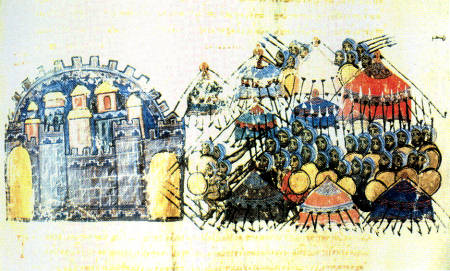

Wir erinnern uns: Mitte des 15. Jahrhunderts endete (nach einer 116-jährigen Epoche von nur von kurzen Waffenruhen unterbrochenen Kampfhandlungen zwischen Frankreich und England) der unsägliche Hundertjährige Krieg mit dem Sieg der französischen Krone. Längst hatten alle beteiligten Parteien Söldner in ihren Diensten gehabt, freie Kompanien, deren Mitglieder nun, nach Beendigung der Feindseligkeiten nicht länger benötigt und damit auch nicht mehr besoldet wurden.

Nicht alle fanden ein Unterkommen bei anderen Herren oder den Weg zurück ins bürgerliche oder bäuerliche Leben, sei es nun freiwillig oder unfreiwillig. Erfahren darin, Beute zu machen, schien es für manch einen vielleicht nur ein bequemer, für den anderen aber ein überlebensnotwendiger Schritt zu sein, seinen Lebensunterhalt in ähnlicher, wenn auch nun illegaler Art, fortzuführen. Diese sogenannten Escorcheurs ('Schinder') bildeten wohl den Kern und auch das Hauptkontingent der Coquille, ansehnliche Kopfzahl und höchstwahrscheinlich auch straffe Organisation einbringend.

Denn gut organisiert war sie, die Bruderschaft, deren auch ausländische Mitglieder - nebst ehemaligen Söldnern finden sich solch illustre Berufsgruppen wie Beutelschneider, Diebe, Falschspieler, Einbrecher, Fälscher und Meuchelmörder, aber auch Hehler und Goldschmiede zur 'Weiterverarbeitung von Beuteobjekten, im Kollektiv vertreten - sich untereinander möglicherweise durch eine unter der Kleidung versteckt getragenen Pilgermuschel zu erkennen gaben: Eine 'Jargon' genannte Geheimsprache sicherte Nachrichten, bestimmte geheime Zeichen an Häusern angebracht, gaben anderen 'Brüdern' Hinweise über die Gewohnheiten der Insassen und die Ertragsaussichten für mögliche Beutezüge.

Besagte Organisation stellte auch sicher, dass wichtige Mitteilungen und Warnungen in kürzester Zeit über verborgene Wege ihre Empfänger erreichten, Unterstützungskassen und soziale Hilfen sorgten dafür, dass kein Mitglied in materielle Not geriet und überall dort, wo die Bruderschaft vertreten war, fanden ortsfremde Brüdern Unterkunft, Verpflegung und Unterstützung. Vorbildlich, sollte man meinen - soferne man eben keinen genaueren Blick auf die ausgeübten Tätigkeiten wirft ...

Als prominentes Mitglied der Gesellschaft sei François Villon, der bedeutende Dichter des französischen Spätmittelalters, genannt. Früh zum Mörder geworden, stellt er, der zum Magister artium Ausgebildete, sein Wissen und seine Schreibkenntnisse unter anderem dazu zur Verfügung, um mit behördlichen Eingaben bedrängte Brüder zu unterstützen - bis er, der selbst allzu aktiv in diverse 'Aktionen' involviert, Paris fluchtartig verlassen muss und nun selbst auf die Hilfe der Gesellschaft angewiesen ist.

Spuren hat sie jedenfalls hinterlassen, diese Gesellschaft der Coquille, auch wenn ihre Mitglieder nicht selten dem Arm - oder Strick - des Gesetzes zum Opfer fielen, wie etwa Mitte der 1450er Jahre in Dijon: So gehören fortan Ritzzeichen zum Repertoire manch anderer zwielichtiger Gruppierung, der 'Jargon' hat Eingang in unsere Umgangssprache gefunden und im Pariser Bettlerkönig des Victor Hugo und seinen Genossen, welche der verurteilten Esmerlda zu Hilfe eilen wollen, meint man noch die Erinnerung an eine solche Organisation zu erkennen ...

Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Redensarten

und Handwerk

Alte Redensarten - Viel auf dem Kerbholz zu haben, ...

... und das nachweislich, bedeutet heutzutage, recht schlechte Karten dafür zu besitzen um etwa an die Anstellung als Nachtportier im noblen Mädcheninternat oder an eine Einladung zur angesagten Schickimicki Dinnerparty der Upper Class zu gelangen (... wobei, ... für Letzteres soll dem Hörensagen nach gerade die entsprechende 'Vorkarriere' in manchen Fällen die Eintrittskarte bedeutet haben ..)

Jedenfalls ist die besagte Redensart, die jemanden attestiert, er habe viel auf dem Kerbholz, ein typischer Fall für die häufig anzutreffende Bedeutungsveränderung beziehungsweise Bedeutungsverengung, die althergebrachte Ausdrücke und Begriffe im Laufe der Jahrhunderte erfahren können. Besucher und Leser unserer Seite wissen über diesen häufig anzutreffenden Umstand ja bereits Bescheid.

Bezeichnen wir mit dieser Aussage doch fast immer jemanden, der häufig gegen Gesetze verstoßen hat - meist denken wir dabei an jene das Staates, manchmal aber auch an moralische - und der solcherart als Schurke zu gelten hat! (An dieser Stelle möchten wir im Sinne genderkorrekter Darstellung anmerken, dass wir in unserer Darstellung zwecks besserer Lesbarkeit meist ausschließlich die männliche Form verwenden, dass wir dabei aber selbstverständlich sinngemäß auch die bessere Bevölkerungshälfte miteinbeziehen: Schurken meint also hier auch die Schurkinnen, somit möge sich niemand benachteiligt vorkommen ...)

So hat also unserem heutigen Verständnis nach einer, der häufig in unrechtmäßiger Weise Bares von Banken behebt, seinen Drucker als Nationalbankpressenersatz betrachtet oder sich als übler Schläger betätigt, um demzufolge regelmäßig den Komfort der Ausnüchterungszelle zu genießen, ebenso eine Menge auf dem Kerbholz wie der- oder diejenige, die die Reize ihrer Liebsten gewohnheitsmäßig heimlich mit jenen anderer Exemplare ihrer Art 'vergleichen' ... und somit unserem Verständnis nach Schuld auf sich geladen hat.

Schuld - oder besser Schulden, letzterer Begriff ist schon recht gut geeignet, um an den Ursprung unserer Redensart zurückzufinden: Diente doch das Kerbholz über lange Epochen hinweg (Spuren führen zurück ins vorgeschichtliche Europa, auch waren vergleichbare Methoden in vielen Kulturen bis in unsere Zeit hinein gebräuchlich - teilweise mit Knochen statt Holz als Material) dazu, Arbeits- und Sachgüterleistungen nachweislich aufzuzeichnen, um sie bei Gelegenheit abzurechnen. Alte Buchführung, könnte man das auch nennen.

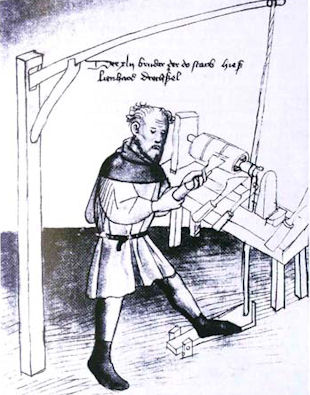

Zu diesem Zwecke bestand das Kerbholz(-system)) (auch Kerbstab, Zählholz, Zählstab) üblicherweise aus zwei Teilen, die durch Längsspaltung eines Holzstabes gewonnen wurden: Als Stock wurde die größere, mit Griff ausgestattete Teil bezeichnet, als Einsatz der kleinere abgespaltene.

Einen Teil behielt der Gläubiger, der andere verblieb beim Schuldner, wobei zuvor idente Kerben für erbrachte Leistungen in die aneinandergelegten Stäbe geritzt oder gekerbt wurden. Solcherart erhielten beide Seiten einen fälschungssicheren Nachweis, der auch vor der mittelaltelichen Gerichtsbarkeit Gültigkeit hatte.

Es waren aber nicht nur Geldschulden und Arbeitsleistungen, die derart verzeichnet wurden: Pflichten, Nutzungsrechte, Lagerbestände, Steuerquittungen - für alle diese und noch viele weitere Zwecke wurden Kerbhölzer zur Dokumentation herangezogen.

(Erwähnenswert dazu: Im 17. Jahrhundert waren 'Wertpapiere' der englische Krone in Form königlicher Kerbstöcke im Umlauf; Steuerquittungen wurden dort bis ins 19. Jahrhundert hinein in Form von Kerbhölzern - sogenannten exchequer tallies - ausgestellt, ehe man diesen Gebrauch mit der Steuerreform 1834 abschaffte und im Zuge dessen die nicht mehr benötigten Hölzer verbrannte, dabei aber versehentlich gleich den alten Westminsterpalast, in dessem Hof dieses Event stattfand, mitabfackelte ...)

Dumm gelaufen, möchte man meinen. Doch zurück zum Gebrauch der Kerbhölzer: Nicht nur offiziell, sondern vor allem auch im Landwirtschaftswesen kamen die Stäbe noch bis ins 19., im Sennereiwesen sogar noch bis ins 20. Jahrhundert hinein zur Anwendung, wobei die Kerben eingeritzt, eingeschnitten, eingesägt, eingefeilt oder aber auch eingebrannt werden konnten. Zu gegebener Zeit erfolgte dann die gemeinsame Abrechnung durch Gläubiger und Schuldner. War die erledigt, wurde das Holz 'abgekerbt', d.h. die Kerben durch geeignete Bearbeitung entfernt.

Insbesondere für den regelmäßigen Schenkenbesucher dürfte dieser Umstand eine gewisse Erleichterung bedeutet haben, schaffte er doch wieder genügend Platz für zukünftige Umtrunke. Wenn hingegen einer dieser Nachtvögel mit der Abrechnung im Verzug war, er also schon 'zuviel auf dem Kerbholz hatte', mochte ihn der gute Wirt schon einmal trocken vor die Türe gesetzt haben.

Ein solch nachvollziehbar traumatisches Erlebnis muss sich wohl derart ins kollektive Gedächtnis all dieser verschmähten durstigen Mäuler eingebrannt haben, dass einer ursprünglich hochgelobten Methode zur geregelten Abrechnung unterschiedlichster Geschäftskontakte unsere heutige, so negative besetzte sprichwörtliche Redensart entspringen konnte ...

Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Mittelalterliche Stadt

Definition

Die mittelalterliche Stadt ist gekennzeichnet durch ... - Teil 1: Ein Definitionsversuch ...

... sollte nun wirklich kein Problem darstellen, würden wir recht selbstsicher meinen, schließlich erkennt ein jeder von uns die mittelalterliche Stadt sofort als solche, wenn er sie in der Mittelalterdokumentation oder im neuesten Fantasyepos auf Bildschirm oder Leinwand erblickt.

Da laufen Männer mit Röcken und seltsamen Kopfbedeckungen durch die Gegend, die Maiden tragen noch Kleider an Stelle der Jeans und irgendwo gibt es auch stets eine Mönchsprozession zu entdecken oder eine von den durchdringenden Tönen der Schalmei begleitete Gauklerdarstellung, deren staunendes Publikum gerade von beutelschneidenden Schurken umschlichen wird wie dereinst die grasenden Brontosaurierherden von hungrigen Raptoren!

Wenn dann noch viel Dreck auf schmutzigen Straßen herumliegt (vom Schwein, nicht vom zuvor genannten käuenden Dickhäuter!), die beschattet werden von Fachwerkshäusern, und durchs Tor unter dem zinnbekränzten Mauerwerk ein Karren am Pranger vorbei in Richtung Marktplatz ächzt, dann sind wir uns sicher: Das ist sie, die mittelalterliche Stadt, so wie sie ausgesehen haben muss!

Tatsächlich erstaunt uns ob solch vermuteter Eindeutigkeit, dass es doch tatsächlich die Fachleute sind, die sich darüber nicht zur Gänze einigen können oder sich doch lange Zeit nicht einigen konnten, wie denn nun die idealtypische (hoch- und spät-)mittelalterliche Stadt tatsächlich beschaffen zu sein hätte um eben als solche zu gelten - als Stadt nämlich! Oder genauer: Wie sie zu definieren wäre, damit diese Definition das zu leisten imstande wäre, was zu leisten ihre Aufgabe sein sollte - nämlich Klarheit und eindeutige Klassifizierungsmerkmale zu schaffen, um die Städte der damaligen Zeit von anderen Siedlungsformen zu unterscheiden ...

Wortklauberei mag da einem Gutteil der Leserschaft in den Sinn kommen, doch denkt man andererseits an das wohlbekannte, geflügelte Wort 'Stadtluft macht frei', das ja in den damaligen, mit der Stadtentwicklung einhergehenden Veränderungen seinen Ursprung hat, so scheint es doch eine ganze Menge an Vorteilen gebracht zu haben, dort gelebt zu haben, wo man sich dieser Freiheiten erfreuen konnte. Grund genug also für uns, die Frage, was denn nun eigentlich eine Ansiedlung von Menschen zur Stadt werden ließ.

Die Größe war's, zweifelsohne die Größe, hören wir da sofort den Ersten rufen! Der Weiler, das Dorf, die Sporenburg auf der schroffen Klippe - zweifelsohne beherbergten diese Siedlungsformen bei weitem nicht die Anzahl an Menschen wie die vom Marktgeschrei erfüllten Städte an deren Flusshäfen die Waren aus fernen Ländern entladen wurden und, und, und ... Denkt doch nur an die Großstädte Konstantinopel, Bagdad, Cordoba, Mailand oder gar an das ferne Angkor Wat!

Und im deutschsprachigen Raum? Werfen wir einmal einen Blick auf die Verhältnisse zu Beginn des 14. Jahrhunderts, in eine Zeitepoche also, in der die Städteentwicklung pulsierte, bestehende Städte sich mehr und mehr vergrößert hatten und Neugründungen fast an der Tagesordnung standen. Für Deutschland glaubt man damals rund 4000 Städte - eher waren es sogar noch mehr - verorten zu können, von denen viele in manchen Gegenden des Südwestens kaum mehr als vier Wegstunden voneinander entfernt lagen; anderswo waren es sieben oder acht, die der Wandersmann zurückzulegen hatte um von einem Stadttor zum nächsten zu gelangen.

Ein engmaschiges Netz also, sollte man meinen. Klar, dass es bei einer solchen Dichte nicht jede der besagten Ansiedlungen mit den großen Metropolen aufnehmen konnte, aber das braucht es ja gar nicht, um unsere Vorstellungen von der zünftigen Mittelalterstadt zu erfüllen. Tatsächlich finden sich unter dieser erklecklichen Anzahl von Städten auch etwa 50 Großstädte, die sich weiter als 50 ha ausdehnten und die - man höre und staune! - mehr als 5000(!) Einwohner aufzubieten hatten.

Als Großstadt gilt dem deutschen Hochmittelalter also alles, was über 5000 Seelen beherbergt (das ist weniger, als mitunter ein moderner Riesenbau in der modernene Stadt aufnimmt), 20000 ist bereits ein Wunder an Vielfalt und die rund 40000 Kölner lassen sich von keiner anderen deutschsprachigen Stadt der damaligen Zeit übertrumpfen. Aber Achtung, wir reden hier von den 'Großen'!

Dahinter folgen geschätzte 200 Städte 'mittlerer' Größe, solche die auf nicht weniger als 20 ha zwischen 2000 und 5000 Einwohner beherbergen. Und die restlichen immer noch rund 4000 als Städte ausgezeichneten Siedlungen? Wie könnten sich Kleinstädte mit weniger als diese 2000, wie sich gar ebenfalls existierende Zwergstädte, deren 500 Eiwohner sich wohl besser kannten als unsereiner den Nachbarn zwei Stockwerke höher, wie könnten sich derartig kleine Städte von größeren Dörfern so wesentlich unterschieden haben, um daraus ihren Status abzuleiten? Durch die angesprochene Einwohnerzahl wohl kaum!

Dann waren es vielleicht die Befestigungen, könnte unser nächster Gedanke sein: Mauern und Türme. Doch lässt sich zeigen, dass nicht jede Stadt befestigt war, dies aber wohl manches Dorf. Dann sind es der oder die Märkte, welche die Stadt auszeichnen? Sicherlich - doch finden sich Märkte, wenn auch in geringerem Ausmaß in Dörfern. Und um wieviel reichhaltiger wird schon das Angebot auf dem Markt einer dieser besagten Klein- oder Zwergstädte ausgesehen haben?

Verfassung und Verwaltungsgremien, die Rechte und Privilegien vielleicht? Sicherlich lässt sich hierbei eine städtische Tendenz ausmachen - doch waren diese Privilegien nicht in allen Städten gleich ausgeprägt, manche fehlten mancherorts, andere, bereits erworbene oder in langwierigen Auseinandersetzungen mit den Stadtherren erkämpfte gingen später wieder verloren.

Die Stadt mit ihren Zünften und Gilden, den Fernhandelskaufleuten, den Festen und Feiertagen als Zentrum des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens eines Gebietes? Dies kann sicherlich für die größeren und mittleren Städte gelten, doch gilt dies und in welchem Ausmaß gilt dies auch so für die kleinen und kleinsten?

Wir sehen, es tun sich bei genauerer Betrachtung beträchtliche Unterschiede in dem auf, was damals Stadt war - und damit auch Schwierigkeiten, eine allgemein gültige Definition zu finden. Belassen wir also für dieses erste Mal bei der einfachen Feststellung, dass alles das Stadt war, das ein Stadtrecht besaß, auch wenn dieses von Fall zu Fall recht unterschiedlich ausgeprägt sein konnte, und auch ...

... wenn die Formen der mittelalterlichen Städte - abgesehen von ihrer Größe - auch sonst recht stark differieren konnten, wie dies in der nächsten Fortsetzung der Artikelserie beschrieben wird.

Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Technologie des MA

Papier

Papier und seine Herstellung - Teil 3: Über die frühe Technik der Herstellung ...

Zurück zum ersten Teil oder zum zweiten Teil der Artikelserie über die Ausbreitung der Papierherstellung.

Nachdem wir in den ersten beiden Folgen unserer Serie über die Geschichte des Papiers einiges über die historischen Hintergründe seines Ursprunges und seiner mehr als ein Jahrtausend währenden Wanderung hörten, die es von China ausgehend über den arabischen Herrschaftsbereich und über Spanien beziehungs- weise Sizilien nach Europa führten, wollen wir diesmal einen Blick auf den Herstellungsprozess des Schreib- materials selbst werfen.

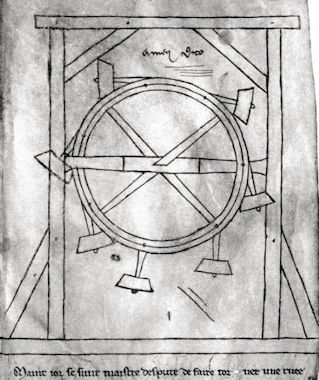

Tatsächlich ist die Papierherstellung engstens mit der Kraft des Wassers verbunden: Mühlen nutzte man bereits seit der Antike beziehungsweise seit der Frühmittelalter zum Mahlen von Getreide, entweder in Form von Mühlen mit waagrecht liegenden oder senkrecht stehenden Wasserrädern, wobei die beschreibenden Quellen vorerst kaum eine Unterscheidungsmöglichkeit zwischen beiden Formen, der horizontalen und der vertikalen, bieten. Als Beispiel sei etwa das englische 'Domesday-Book', das 1086 nach der normannischen Eroberung Englands für dort 5684 Mühlen auflistet.

In besagter Quelle findet sich mit der Beschreibung einer Anlage an der Hafeneinfahrt nach Dover auch eine Besonderheit bei der Ausnutzung der Wasserkraft, wie sie auch 1044 und 1078 für Venedig dokumentiert ist und ebenso für Gebiete in Südfrankreich belegt ist: die Gezeitenmühle, die ein Beleg dafür zu sein scheint, wie sich der erfindungsreiche Mensch auch abseits von Flüssen mit genügender Strömungsgeschwindigkeit die Kraft des Wassers zu eigen zu machen versucht.

Der Einsatz der Nockenwelle, die bereits der Antike bekannt war, dort aber nur vereinzelt zur Anwendung kam, in Mühlen der vertikalen Form schuf vielfältige Einsatzgebiete für die rasch aufstrebenden Gewerbe des frühen und vor allem hohen Mittelalters, auch wenn die vorhandenen Quellen meist nicht den Schleier über den Ursprung dieser Entwicklungen zu heben vermögen.

So wurde mit Hilfe der Nockenwelle das Stampfen und Klopfern von Hanf und Flachs in der Landwirtschaft möglich. Eine recht frühe Verwendung dieser technischen Errungenschaft, deren Einsatz bereits damals mit den Aufbruch in das mechanisierte Zeitalter der Menschheit beschreibt, scheint auch in der Eisenproduktion möglich. Ganz wesentlich ist ihr Einsatz jedenfalls in den hochmittelalterlichen Walkmühlen für die Tuchproduktion, aber auch in den Waid-, Loh- und Erzmühlen der damaligen Zeit findet sie Anwendung.

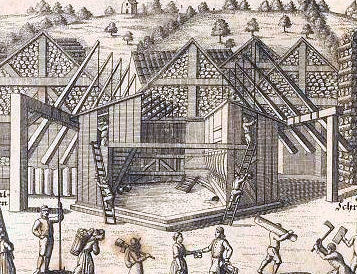

In der europäischen Papierherstellung, die wie bereits angesprochen über zwei Wegen auf unseren Kontinent fand, wurde das mechanische Lumpenstampfwerk beziehungsweise die Hadermühle zum kennzeichnenden Merkmal des Produktionsverfahrens. 1074 ist die Papierherstellung aus Leinenhadern im maurisch-spanischen Xativa bezeugt, in Katalonien arbeiten während des 12. Jahrhunderts mit den molendos draperios bereits Lumpenmühlen.

Die Nockenwelle und mit ihr das mechanische Stampfen und Quetschen zerschnittener Altgewebe und Stoffe ist hingegen erst in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts im italienischen Fabriano in der Mark Ancona nachweisbar, wo es Wollarbeiter waren, die das für die Textiltechnik entwickelte Walkverfahren für die Papierfabrikation nutzbar machten, indem sie mit Eisennägel beschlagenen Stössel zum Aufbereiten respektive Auflösen und Zerstampfen der Lumpen benutzten.

Dabei mussten auch die Böden der trogförmigen Vertiefungen des Grubenbaums, in denen der Stampfvorgang der Hadern stattfand und durch die man Wasser leitete, um als Zwischenprodukt der Papierproduktion den möglichst hellen Materialbrei für den weiteren Herstellungsvorgang an der Schöpfbütte zu erhalten, mit Eisen verstärkt werden, andernfalls der kontinuierliche Aufprall der 'beschuhten' Stampfen oder Hämmer an den Schwingen das Holz zerfasert hätte. Welch ohrenbetäubender Lärm, den man sich in einem solchen Stampfwerk vorstellen muss, in dem es runde zwei Tage brauchte, um den Stoffbrei für die Weiterverarbeitung zuzubereiten ...

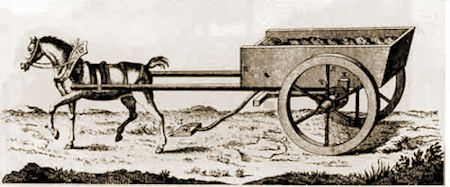

Wesentlich für die erfolgreiche Papierproduktion ... war ein gelungenes Recycling - und das bereits im 13. Jahrhundert! Die für die Herstellung erforderlichen Altstoffe, die Lumpen, mussten in genügender Menge zur Verfügung stehen. Als Beispiel für die frühe Organisation der Rohstoffbeschaffung stellt die Republick Venedig dar, deren Senat den Papiermühlen von Treviso, die mit Ende des 13. Jahrhunderts beginnend entstanden, bereits 1366 ein Privileg zum Lumpensammeln ausstellte.

Zudem wurde die Ausfuhr von Lumpen und Papierabfällen aus dem Herrschaftsbereich, der sich seit der 'venezianischen Landnahme' mehr und mehr ins nördliche Hinterland der Serenissima erstreckte, untersagt. Die Lumpensammlerei stellte somit in der damaligen Zeit ein eigenes ehrbares Gewerbe dar, Lumpen und Altpapier wertvolle Rohstoffe (die Wiederverwertung von altem Papier resultierte allerdings nur in Kartons geringer Qualität).

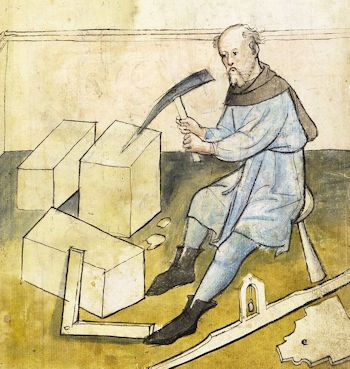

Es waren also Baumwoll-, Leinen-, Hanf- und Flachslumpen, die sogenannten Hadern, welche als Rohstoffe zum Einsatz kamen. Deren verarbeitungsgerechte Aufbereitung erforderte bereits einen großen Aufwand: So mussten Schnallen und Knöpfe entfernt werden, Nähte aufgetrennt, die Lumpen nach Material und Farbe getrennt und mit dem Sensenmesser zerkleinert werden und in Fäden aufgelöst werden. Erst nach einem hinreichend langen Faulungsprozess ging es dann ab ins besagte Stampfwerk.

Die ersten Papiermühlen jenseits der Alpen finden sich übrigens in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts im französischen Troyes; 1390 und 1393 folgen in Nürnberg und in Ravensburg die ersten derartigen Mühlen im deutschsprachigen Gebiet ...

Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Das Frankenreich

Frühmittelalter

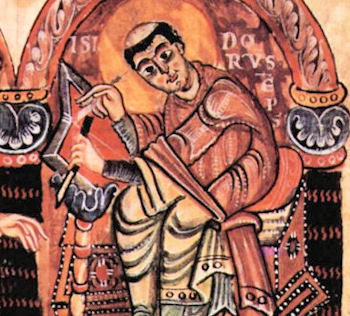

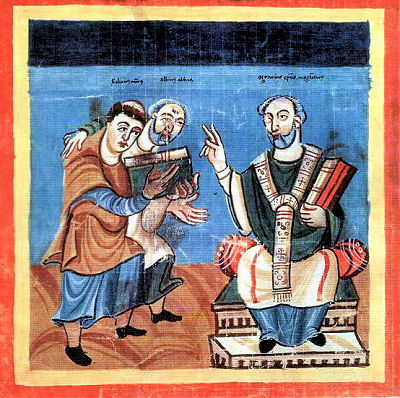

Einhard (oder Eginhard), der Biograph Karl des Großen

'Vitam et conversationem et ex parte non modica res gestas domini et nutritoris mei Karoli, excellentissimi et merito famosissimi regis, postquam scribere animus tulit, quanta potui brevitate conplexus sum, operam inpendens, ut de his quae et meam notitiam pervenire potuerunt nihil omitterem neque prolixitate narrandi nova quaeque fastidientium animos offenderem; ...'

(Aus dem Vorwort der Vita Karoli Magni)

So kurz als möglich wollte er also über die Taten seines Herrn und Gönners berichten, der trefflichen König Karls, wie er in der Vorrede seines bekanntesten erhaltenen Werkes schrieb. Und so ist uns Einhard (auch Eginhard oder nach eigener Schreibung Einhart) gemeinhin auch in Erinnerung geblieben: als Biograph des großen Karolingerkaisers Karl, als einziger übrigens, der dessen Biographie noch in unmittelbarer zeitlicher Nähe zum Wirken des legendären Herrschers schrieb.

Aber nicht nur die zeitliche Nähe zeichnet den Biographen Einhard aus, sondern vor allem seine Stellung in der berühmten Hofschule und mehr noch die Wertschätzung, die ihm Karl entgegenbrachte, welche soweit ging, dass er sich des Vertrauens, ja einer langwährenden engen Freundschaft mit dem Herrscher selbst und dessen großer Familie rühmen konnte.

Ein solcher Mann, der sich diese Stellung im inneren Kreis des karolingischen Machtzentrums zweifelsohne durch Zuverlässigkeit, Tüchtigkeit und vielseitige Fähigkeiten erarbeitet hatte, wusste mit Sicherheit eine Menge zu sagen über die Persönlichkeit des Kaisers und über die Geschehnisse während dessen Herrschaft - nicht immer exakt den tatsächlichen historischen Geschehnissen entsprechend, häufig die Taten beschönigend - was sonst sollte ein wohlgesonnener Biograph auch machen? -, doch stets so, dass er uns ein lebendiges Bild der Persönlichkeit Karl vor Augen stellt. Doch ist die Vita ein Thema, dem ob seiner Bedeutung jedenfalls ein eigener Beitrag gebührt ...

Wer war also dieser Einhard? Mehr als der Biograph jedenfalls, als der er uns im Bewusstsein geblieben ist. Viel mehr! Man könnte ihn wohl mit gutem Gewissen als Universalgenie seiner Zeit nennen, als einen jener zugleich Gelehrten, Berater, Künstler, Schriftsteller und wohl auch Politiker, die in unmittelbarer Umgebung des Kaisers wirkend, maßgeblich zur von Karl initiierten karolingischen Renaissance beitrugen.

Geboren wird Eginhard um 770 in der Maingegend. Als Abkömmling einer vornehmen ostfränkischen Familie erhält er seine Erziehung im Kloster Fulda, das in jener Zeit das Bildungszentrum des östlichen Frankenreichs darstellte und somit viele Adelssprösslinge zur Ausbildung vereint. Der auffällig kleingewachsene Eginhard fällt in dieser Umgebung rasch durch Witz und Schärfe des Verstandes auf und wird folglich vom aufmerksamen Abt Baugulf um 790 zur weiteren Ausbildung an den Aachener Hof empfohlen.

Dort ist zu jener Zeit mit dem Engländer Alkuin von York ein anderer berühmter Gelehrter seiner Zeit Vorsteher der berühmten, von Karl begründeten Hofschule und zugleich Berater des Noch-nicht-Kaisers. Einhard versteht es durch seine Gelehrsamkeit und seine Begabungen rasch, sich den Lob und das Vertrauen des Vorgesetzten und Lehrers zu erarbeiten, so dass ihn dieser mit der Aufsicht über die literarischen und mathematischen Studien Karls betraut, woraus sich schon bald die oben erwähnte Freundschaft mit dem Herrscher entwickelt.

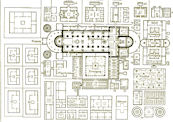

Nach dem Rückzug Alkuins in ein Kloster bei Tours übernimmt Einhard dessen Nachfolge in der Führung der Hofschule. Durch seine ausgezeichneten Kenntnisse der Baukunst und wohl auch durch erwiesene Geschicklichkeit, jedenfalls aber besonderes Verständnis auf dem Gebiet der Malerei und kunstgewerblicher Arbeiten dazu befähigt, ernannte ihn Karl zudem zum Aufseher über Bauten und kunstgewerbliche Werkstätten. Gerade wegen seiner vielfältigen technischen Fähigkeiten wurde er in der Hofschule, in deren Kreis man unter historischen Alias-Namen verkehrte, als Beseleel, nach dem Erbauer der jüdischen Stiftshütte, gerufen.

Freundschaft, Befähigung, Vertrauen - diese Attribute lassen es nur natürlich erscheinen, dass ihn der Kaiser, den er als mittlerweile enger Berater fast immer auf dessen Reisen begleitet, schließlich auch für politische Aufgaben heranzieht: So reist er 806 in Karls Auftrag nach Rom, um dort vom Papst die Zustimmung für die beabsichtigte Reichsteilung im Zuge der Nachfolgeregelung für die Söhne zu erwirken.

813 ist er der Wortführer der fränkischen Barone, die erreichen, dass Karl seinen Sohn Ludwig zum Mitregent erhebt, jenen Ludwig dem Frommen, dessen Privatsekrätär und anfänglicher Berater Einhard nach Karls Tod wird und der ihm für seine treuen Dienste mehrere Abteien zum Geschenk macht, obwohl Einhard selbst wohl nie dem geistlichen Stand angehört, sondern die Führung dieser Gemeinschaften als Laienabt innehat.

Das Vertrauen, das ihm auch Ludwig anfänglich entgegenbringt, zeigt sich unter anderem dadurch, dass ihn dieser 817 zum Lehrer seines Sohnes Lothars macht. Trotzdem kritisiert Einhard schon bald nach Ludwigs Herrschaftsantritt dessen Politik und macht ihn für das zunehmende Dahinschwinden der fränkischen Macht verantwortlich. In den späteren Konflikten zwischen dem Vater und seinen Söhnen Lothar, Pippin und Ludwig versucht Einhard zu vermitteln - selbst sieht er seine Symphatien aber immer auf Seiten seines Zöglings Lothar.

Als die Konflikte innerhlb der kaiserlichen Familie immer ärgere Formen annehmen und Einhard wohl auch seinen Einfluss auf Ludwig schwinden sieht, bittet er um Entlassung aus dem Hofdienst und zieht sich mit seiner Gemahlin Imma in das von ihm gegründete Kloster Seligenstadt zurück, dessen von ihm (nach der durch eine Vision veranlasste Überführung der Gebeine der heiligen Märtyrer Marcellinus und Petrus Martyr) erbaute Basilika auch seine sterblichen Überreste und die seiner 836 verstorbenen Gemahlin beherbergt - die entgegen hartnäckiger Gerüchte jedoch keine Tochter Karls war.

Also entbehrt auch der schönen Geschichte, in der die angebliche Karlstochter Emma den schmächtigen Gelehrten nach einem heimlichen nächtlichen Stelldichein über die verräterische Neuschneedecke trug, um dem auf seine Töchter äußerst eifersüchtigen Kaiservater keinen Grund zum Verdacht zu geben - eine Eifersucht, die ja bekanntermaßen zu einigen seltsamen Beziehungen und unehelichen Kindern Anlass gab ...

840 starb mit Einhard schließlich in Seligenstadt, nachdem er zuvor noch einigemale in die politischen Geschehnisse eingegriffen hatte und so etwa zur 839 zwischenzeitlich erfolgten Aussöhnung zwischen Ludwig und seinem Sohn Lothar beigetragen hat, einer der gelehrtesten Männer der Zeit, der - und das ist seine besondere Tragik - in seinen letzten Lebensjahren noch den zunehmenden Verfall von Karls Lebenswerk mitansehen musste.

Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Redensarten

und Handwerk

Alte Redensarten - Den Tag nicht vor dem Abend loben, ...

... an einen solchen Vorsatz sich zu halten, das bedeutet nicht etwa, ein chronisch übellauniger Pessimist zu sein, ein solcher, der stets seine Gläser halbleer, das Fetträndchen am servierten Burgunderschinken und das einzige graue Haar in den rabenschwarzen Locken der Liebsten zu erblicken gewöhnt ist, und der anstatt die lieben Täublein und Kinderlein mit Leckereien zu füttern, diese mit seinem krummen Stock vertreibt!

Nein, nein, meint es, klug der Lebenserfahrung Rechnung zu tragen - entweder jener, die man selbst schmerzvoll am eigenen Leibe erfahren musste oder aber am reichen Erfahrungsschatz unserer Vorfahren teilzuhaben, welche um das Auf und Ab und die vielen kleineren und größeren Überraschungen wussten, die das unberechenbare Dasein für uns bereithält - ist es doch Frau Sældes Glücksrad, dessen Drehungen unvermutete Wendungen mit sich bringen, vor denen auch die Großen nicht zur Gänze gefeit sind. .

Nicht umsonst nämlich warnt Herr Schiller den mächtigen Feldherrn Wallenstein mit den klugen Worten: 'Und doch erinnr' ich an den alten Spruch: Man soll den Tag nicht vor den Abend loben.' Wie's denn schlussendlich um den kaiserlichen Oberbefehlshaber bestellt war, wissen wir! Schließlich ist das Glück bekanntlicherweise ein Vögelchen und die mögen nicht lange stillzusitzen ...

Doch ist es nun beleibe nicht so, dass die Warnung vor allzu frühen Lobpreisungen eine Eigenschöpfung des großen Dichters und Dramatikers gewesen wäre. Nein, derartige, sich stark ähnelnde Formulierungen reichen weiter in die Vergangenheit zurück, spiegeln sich in ihnen schließlich die Erfahrung mit den Umtrieben der stets unberechenbaren und wankelmütigen Fortuna wider.

Zwar stimmt es: Menschen sind verschieden wie Tag und Nacht, was ihre Sicht der Dinge und der Welt betrifft. Dennoch meinen wir, dass es für einen jeden von uns nur von Vorteil sein kann, aus dem überlieferten Erfahrungsschatz der Alten zu schöpfen. Daher auch unser Bestreben, hier auf unseren Seiten exklusiv für euch, liebe Leser unserer Seiten, alte Sprüche zu entschlüsseln, um euch deren Weisheit zugänglich zu machen und derart das tägliche Leben zu erleichtern!

Merkt also gut auf, was uns die Skalden der isländische Edda zu raten wissen - denn in ihren Werken findet sich der möglicherweise älteste Beleg für unser geflügeltes Wort, wenn es nämlich heißt - und dabei gehen wir in der Zeit zurück ins eisige 10. oder 11. Jahrhundert, als die Nordmänner noch Drachenschiffe besaßen und keine TV-Empfangsantennen - wenn es also im Hávamál, einem Sittengedicht der damaligen Zeit, heißt:

'...

At kveldi skal dag leyfa, konu es brend es,

mæki es reyndr es, mey es gefin es,

is es ýfir komr, ol es drukkit es.

...'

Von wegen nur Met trinken, Klöster plündern und Abenteuerreisen buchen! Spricht denn aus den angeführten Zeilen nicht pure Weisheit, erworben im harten Alltag des eisigen Atlantikstürme? Gegossen in gefühlsstarke Lyrik, die uns die vermeintlich rauen Männern näher zu bringen vermag, indem sie uns ihre verborgene, poetische Seite offenbart ...

Den Wenigen unter euch, die des Altisländischen nicht mächtig sind, wollen wir durch die Beifügung einer Übersetzung natürlich ebenfalls die Gelegenheit geben, an der Weisheit der Nordmannen teilzuhaben - bedenkt aber, dass sich die ganze Schönheit der lyrischen Zeilen stets nur im Original zu offenbaren versteht. (So empfiehlt es sich auch, der Angebeteten die angeführte Skaldendichtung eher im Original zu rezitieren, denn in der übersetzten Form.)

Horcht also auf:

'...

Lobe den Tag am Abend, das Weib, wenn es verbrannt ist,

das Schwert, wenn es versucht ist, das Mädchen, wenn es vermählt ist,

das Eis wenn es überquert ist, das Bier, wenn es getrunken ist.

...'

Da ist es also wieder, das uns immer noch geläufige Wort, wenn auch in ausführlicherer Weise als wir es heute zu gebrauchen wissen. Schade um diesen (verkürzten) Umstand, denn all die angeführten Punkte erscheinen uns nach wie vor noch von brennender Aktualität! ... Zumindest einige davon, ... ... jedenfalls dürften die letzte Empfehlung manche unter euch aus eigener Erfahrung nachzuempfinden wissen ...

Darum horcht also auf das 'Sed vero laus, in fine canitur, et uespere laudatur dies', wie es mittelalterliche lateinische Epigramme des 12. Jahrhunderts raten oder auf das 'Ein guten tag sol man auff den obent loben' der Schwabacher Sprüche vom ausgehenden 14. Jahrhundert. Beherzigt dies und trinkt stets rasch euer Bier, damit es sich nicht erwärme und darum allen Lobes verlustig gehe ...

Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Ikonographie

Ikonographie und Typologie - Teil 4: Von Acheiropoieten und Schweißtüchern ...

Zum ersten, zweiten bzw. dritten der Artikelserie.

Wer versucht, die Inhalte abendländischer Bilddarstellungen zu deuten, speziell solcher, die im Mittelalter entstanden sind, wird kaum Beispiele finden, die ihn nicht mit christlichen Inhalten konfrontieren. Dies ist, meinen wir, sicherlich ein gewichtiger Grund dafür, in unserer Serie einen oder auch mehrere Blicke auf einige, für die damaligen Künstler bedeutsamen Symbole beziehungsweise Gegenstände zu werfen. Speziell dann, wenn es sich dabei um Objekte handelt, die uns Heutigen unerklärlich, jedenfalls aber fremdartig anmuten müssen ...

Obwohl wir in der vorangegangenen Folge davon lasen, wie die Streitigkeiten darüber, ob und unter welchen Umständen die Abbildung Jesus Christus dem Gebot des 'Du sollst Dir kein Abbild Gottes machen' widersprächen, zum auch historisch so bedeutsamen Bilderstreit der östlichen Christenheit führten, findet sich doch keine Epoche, in der wir nicht von Christusbildern hören oder aus späteren Abbildungen von ihnen erfahren.

Bemerkenswerter Weise erscheint Christus in frühchristlichen Darstellungen - also in Darstellungen aus der Epoche, die seinem Auftreten noch vergleichsweise nahe lag - keineswegs in einheitlicher Physignomie. Was sicherlich der Tatsache geschuldet ist, dass die Evangelien zwar viel über sein Wirken, nichts jedoch über sein Aussehen zu berichten haben. Also griff man bei den Abbildungen wohl auf zeitgenössische heidnische Bildgestaltungen bedeutsamer, als Vorbilder geeigneter Persönlichkeiten zurück.

So darf es nicht verwundern, Christus bald bartlos und jugendstrotzend anzutreffen (ist es zu weit hergeholt, dabei an den jugendlichen, der Sonne verbundenen Apoll zu denken?), dann wieder als bärtigen Philosophen (wo doch mancher dieser antiken Denker dem Christentum bedeutsame Impulse zu geben vermochte - man denke nur an die neuplatonischen Einflüsse oder jene des Cicero auf das Denken des Augustinus von Hippo - und durchaus als gewisses moralisches Vorbild gelten konnte). Zudem trat mit der Christianisierung des römischen Reiches zunehmend einer wechselseitige Beeinflussung zwischen Kaiserbild und den Darstellungen Christi in Erscheinung.

Was jedoch bald starken und immer stärkeren Einfluss auf die Art der Christuszeichnung in der abendländischen Kunst zeigte, waren die in ihrer Entstehung selbst der heutigen Zeit noch Rätsel aufgebenden Acheiropoieten, die in ihrer Einzigartigkeit, zudem gestützt durch vielerlei Legenden von ihrem Ursprung, eine hohe Authentizität zu garantieren schienen - zumal sie, anders als die typisierenden Darstellungen, charakteristische Merkmale aufwiesen, die mit den Beschreibungen der Evangelien etwa über die Wunden der Geisselung und Kreuzigung in Einklang zu bringen waren.

Ein 'Acheiropoietos' bezeichnet ein nicht von Hand gemachtes, in übernatürlicher Weise entstandenes Bild Jesus Christus oder der Jungfrau Maria; durch die wundersame Art ihres Zustandekommens wären derartige Acheiropoieten nach christlichem Glauben zudem in der Lage, die beiden Naturen Christi abzubilden und zudem würden sie nicht dem Abbildungsverbot widersprechen.

Eines der berühmtesten dieser Acheiropoieten, die von den mittelalterlichen Zeitgenossen meist als Schweiß- oder Grabtuch Christe gesehen werden, ist das 'Mandylion', das seit 944 in Konstantinopel den Gläubigen jeweils zur Fastenzeit zur Verehrung gezeigt wurde und über dessen Entstehung mehrere Legenden kursierten, die allesamt davon zu erzählen wussten, wie der an einer schweren Krankheit leidende König Abgar von Edessa in seiner Not einen Boten, mit der Bitte ihn zu heilen, an Christus sandte

Nach einer Variante - den apokryphen Thaddäus-Akten - stellte der leidende König dem Boten einen Maler zur Seite, der Christus portraitieren sollt - daran aber scheiterte: Das Göttliche, so die Aussage der Legende, lässt sich nicht von Menschenhand abbilden! Also drückte Christus, der sich des Königs erbarmte, sein Antlitz in ein Tuch, das daraufhin sein Abbild trug. Eine andere Version weiß zu berichten, dass es das Schweißtuch war, mit dem Christus sich während der Passion sein Gesicht trocknete, das der Bote, besagter Thaddäus, dem König brachte.

Das Schweißtuch Christi ist es auch, das mit dem 'Vera Icon', dem 'wahren Bild', im Westen gegen Ende des 12. Jahrhunderts in Konkurrenz zum ostkirchlichen Mandylion trat (wohl nicht gänzlich unbeeinflusst von großem Kirchenschisma 1054 und der dadurch steigenden Konkurrenz der Kirchen). Der Legende nach handelt es sich dabei um jenes Tuch handelte, das die Heilige Veronika (deren Name aus einer Umstellung des Vera Icon gebildet wurde) Christus auf seinem Weg zum Schädelberg reichte und das später, von ihr nach Rom gebracht, dort den Kaiser zu heilen vermochte.

Das Vera Icon, das zu den Arma Christi zählt, also zu den Darstellungen, die im Zusammenhang mit der Passion Christi stehen, entwickelte sich bald zum beliebten Andachts- und auch Ablassbild, dem die gleiche Heilwirkung zugeschrieben wurde wie den Reliquien Heiliger; in den mittelalterlichen Bilddarstellungen findet es sich häufig in der Hand der Veronika, die es dem Betrachter präsentiert - die aber bemerkenswerterweise bei der Darstellung des Christusportraits, weil diese auf dem Originaltuch nur noch schemenhaft zu erkennen waren, wieder auf die uns heute in den Christusdarstellungen geläufigen Züge des Mandylions zurückgriffen.

Die Spur des Mandylion verliert sich 1204 nach der (christlichen) Plünderung Konstantinopels im Zuge des 4. Kreuzzuges - manche Historiker vermuten in ihm jedoch das 1357 erstmalig urkundlich bezeugte Turiner Grabtuch. Wie die 150 Jahre Zeitspanne zwischen dem Verschwinden des einen und dem Auftauchen des anderen erklärt werden können, und die Tatsache, dass im einen Fall von einem Antlitz berichtet wird, das Grabtuch jedoch einen ganzen Körper zeigt - nun das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte, auf die wir euch noch vertrösten müssen (soferne uns ein gewisser Dan Brown nicht zuvorkommt) ...

Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

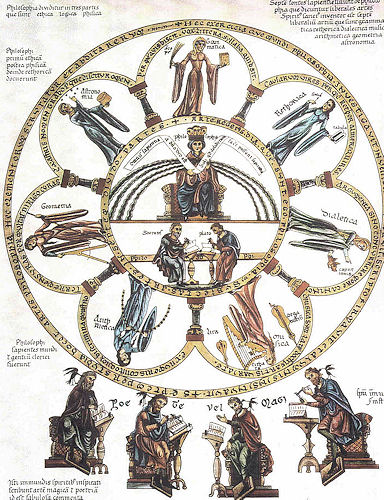

Ikonographie

Ikonographie und Typologie - Teil 3: Von der schauenden Betrachtung zum Erkennen ...

Zum ersten bzw. zweiten Teil der Artikelserie.

... und von der gewonnenen Erkenntnis zum richtigen Handeln - so könnte eine Kurzbeschreibung dafür lauten, wie man sich der mittelalterlichen, über lange Jahrhunderte hinweg fast ausschließlich durch christliche Inhalte (und für religiöse Zwecke intendierte) Bilderwelt annähern sollte. Oder - vielleicht richtiger -, wie man dies in jenen Zeiten hielt, in denen jene Werke noch nicht hauptsächlich wegen ihres künstlerischen Wertes als betrachtenswert empfunden wurden.

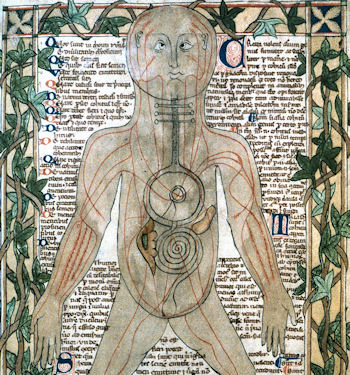

Wer also über Ikonographie sprechen möchte und die Bedeutung, die vorzugsweise frühmittelalterlichen Bilddarstellungen innewohnt, der hätte korrekterweise nicht damit zu beginnen, welche Bedeutung dieser oder jener Geste im betrachteten speziellen Darstellungskontext zuzuordnen und wie die Anordnung und Kombination der manchmal widersprüchlich gebrauchten Symbolgegenstände auszulegen wäre - obwohl doch zweifelsohne von großer Bedeutung, wie wir bereits an anderer Stelle vernommen haben.

Nein, eigentlich müssten wir mit einer mentalen Reise beginnen und - soferne dies für uns neuzeitliche, von Technik und Naturwissenschaften (oder, in anderer Auslegung von Konsum und Kommerz) geprägte Menschen - uns derart in die Denkweise jener Zeiten zu versetzen suchen. Denn nach frühmittelalterlicher Denkweise wollte die (fast immer religiöse) Darstellung nicht einfach nur den Bildinhalt zeigen, sondern ihr wohnte stets ein Verweischarakter inne, der bei korrektem Verständnis schlussendlich zum rechten (christlichen) Handeln führen sollte.

Vom Schauen zur Erkenntnis und daraus folgend zum Gebet. Jedes dieser christlichen Bilder besaß also einen (verdeckten) Verweischarakter, den es für den Betrachter zu erkennen galt und für den es derart zum Zeichen werden konnte für die Wahrheit einer anderen Dimension, die sich nach damaliger Denkweise jeder Darstellungsform entziehen musste.

Neben dem offensichtlich Erkennbaren, seinem 'sensus litteralis' (dem 'Buchstabensinn') wohnt also der Darstellung ein höherer Sinn ('sensus spiritualis') inne, den es zu erkennen gilt; ein Vorgang, der aber nur durch schrittweise, (kirchlich-)korrekte Auslegung möglich wird (ein Vorgang, der sich auch beim geschriebenen Wort in Form der Exegese wiederfindet).

Nur so wird verständlich, warum die Kirche die Darstellung des Göttlichen in Bildform überhaupt gestatten konnte, wo doch das Alte Testament unmissverständlich forderte 'Du sollst dir kein Gottesbild machen' ('...und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel oben, auf der Erde unten oder im Wasser oder unter der Erde'). So wird aber auch nachvollziehbar, warum widerstreitende Auslegungen, warum aber auch neuentstehende Verehrungsformen im Zusammenhang mit bildlichen Darstellungen - etwa Prozessionen mit Heiligenbildern oder -statuen, das Aufstellen von Lichtern, Waschungen, Kuss und Kniefall - im byzantischen Osten zu den Wirrungen des Ikonoklasmus (Bildersturm bzw. Bilderverbot) im 8. Jahrhundert Anlass geben konnten.

Hier treffen Auslegungen und Sichtweisen aufeinander, die einerseits stark von den neuplatonischen Lehre eines Plotin beeinflusst sind, die von einer abnehmenden Vollkommenheit vom Göttlichen herab in die Bereiche des Seienden ausgeht, diesem Seienden aber immer noch zugesteht, ein (unvollkommenes) Abbild des Göttlichen, einen Schatten des Urbildes darzustellen. Dem Bildnis fällt also nach dieser Denkweise die Aufgabe zu, eine Idee vom nicht wiedergebbaren Geistigen zu vermitteln.

'... Der Sinn des Bildes ist es, das Verborgene auszudrücken, denn das Bild ist nur ein Abbild des Unsichtbaren und die Betrachtung des Sichtbaren kann den Gläubigen zur Schau des Göttlichen emporheben ...'

('Himmlische Hierarchie', Pseudo Dionysios-Areopagites, um 500)

Die entgegengesetzte Strömung fühlt sich dem Johanneswort 'Gott ist Geist' verpflichtet, sieht im Bilderkult ein Abgleiten zurück in abergläubische (vorchristliche) Praktiken und lehnt die Darstellung kategorisch ab. Nach ihnen wäre die Gottheit Christi nicht darstellbar. Daher könne ein Künstler, der Christus darstelle nur den Menschen Christus darstellen, womit er die beiden Naturen, die der Erlöser in sich vereine, trenne - womit er der Irrlehre der Nestorianer verfalle!

Im (zweiten) Konzil von Nicäa fanden diese Streitigkeiten einen Abschluss, in dem die Bilderverehrer (Ikonodulen) als Sieger hervorgingen - was wohl auch der Erkenntnis geschuldet war, dass sich die Bilderverehrung in weiten Kreisen der Bevölkerung nicht ausrotten lassen würde. So sollte die 'Ehrung' der Bilder im Gegensatz zu ihrer 'Anbetung' erlaubt sein, denn die dürfe nur dem Höchsten selbst zukommen: 'Wer zu einem Bild betet, betet eigentlich zu dem, das darauf abgebildet ist!'

Ungenaue Übersetzungen ins Lateineische, politische Differenzen zwischen Karl dem Großen und Papst Leo III wegen der Teilnahme der Römischen Kirche, führten schließlich zu einer eigenen Auslegung der Bilderverehrung im Westen, wodurch die ohnehin bestehenden Differenzen zwischen den chrsitlichen Hemnisphären noch vergrößert wurden - aber sich auch schon ein erster Gegensatz zwischen Kaiser und Papst andeutete, der drei Jahrhunderte später im Investiturstreit kulminieren sollte ...

Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Alte Berufe

Färber

Vom Handwerk des Färbens und seiner Bedeutung 2 ...

Zurück zum ersten Teil der Artikelserievon Bekleidungsfarben thematisierte.

Das Färben mit den einheimischen Naturstoffen, von denen im vorangegangenen Beitrag die Rede war, war ursprünglich und für lange Zeit mit der Herstellung der Stoffe eng verbunden; die Tuchscherer und Wollmacher färbten ihre eigenen Produkte häufig selbst.

Mit der Zunahme der Bevölkerung mit dem 12. Jahrhundert, besonders aber auch dem Aufkommen verfeinerter höfischer Sitten und auch dem Erstarken nennenswerter Absatzmärkten in den immer bedeutsamer werdenden Städten nahm der Bedarf an gefärbten Stoffen zu - zumal erstmals wieder modische Aspekte eine Rolle zu spielen begannen. Wir lesen nun vom gezielten, sehr arbeitsintensiven Anbau der benötigten Farbpflanzen in gewissen Regionen, bevorzugt aber auch in der Umgebung der Städte, in denen die Verarbeitung erfolgte.

Der Anbau spezieller, für die Färbung der Stoffe benötigter Pflanzen bedarf einer Spezialisierung, für die es Anreize geben muss. Diese Anreize bestanden im (Fern-)Handel mit den aufbereiteten Farbstoffen und den dabei, durch die zunehmend höhere Nachfrage, zu erwartenden hohen Gewinnspannen. Denn häufig entstehen solche Anbaugebiete in räumlicher Nähe zu den Erzeugerzentren der Stoffe, häufig, aber nicht immer und die Preise, die mit hochwertigen Färbemitteln zu erzielen sind, rechtfertigen den beschwerlichen Transport.

Gezielter, großangelegter Waidanbau findet ab dem 12. Jahrhundert in Namur statt, im 13. Jahrhundert folgen niederrheinische Gebiete, Thüringen, Piemont und die Toscana, die Gascogne und die Normandie und zunehmend mehr und mehr Gebiete. In den sogenannten Waidmühlen gemahlen und zu kleinen Ballen gepresst beziehungsweise in Tonnen gefüllt, werden die Färbstoffe zu den großen europäischen Messeplätzen transportiert und dort von den sogenannten Waidmessern auf ihre Qualität hin beschaut und von häufig in Zünften organisierten Waidhändlern gehandelt.

Um Mitglied in einer solchen Zunft werden zu können, musste der einzelne Händler ein hohes Eigenkapital vorweisten können; andererseits waren mit dem Waidhandel, der über große Distanzen hinweg erfolgen konnte, hohe Spekulationsgewinne zu erzielen. Als Abnehmer fungierten die Färber oder, soferne sich solche bereits gebildet hatten, die Färberzünfte einer Stadt, also die Verwerter der Färbemittel.

Auch der Krappanbau erfolgte in bevorzugten Landstrichen - im nördlichen Seeland bereits seit dem 12. Jahrhundert -, wobei sich im Falle des Waids mit dem Voranschreiten der Zeit die Anbaugebiete mehrten, ebenso wie dies im Falle des Wauanbaus der Fall war, der etwa ab 1300 weitverbreitet in Europa einsetzte.

Eine zünftische Organisation besaßen die Färber auch dann noch nicht, als sich viele andere Berufsgruppen bereits derart organisiert hatten. Vielleicht lag dies daran, dass sie lange Zeit im Schatten der Stofferzeuger arbeiteten beziehungsweise - wie bereits erwähnt - die Tätigkeit des Färbens vom Tuchweber selbst erledigt wurde. Und dort, wo die Tätigkeiten getrennt waren, gab es stets weniger Färber als Tuchmacher, wohl auch deshalb, da das Färben vergleichsweise weniger Zeit benötigte als die Stoffherstellung.

Ursprünglich war der Beruf des Färbers wohl nicht besonders hoch angesehen, war die Tätigkeit, bei der man viel mit übel riechenden Substanzen, wie etwa Urin, die als Beizmittel gebraucht wurden, zu tun hatte, mit Gestank verbunden. Und Klagen, etwa über die Verschmutzung von Gewässern, deren es bedurfte, um die gefärbten Kleidungsstücke zu spülen, kannte man in allen mittelalterlichen Städten - speziell in späteren Zeiten, als die Färberei in fabriksähnlichen Anlagen durchgeführt wurde ...

Die Kreuzzüge und die damit einhergehende Intensivierung der Handelskontakte nach Byzanz und in die Levante brachten, wie in vielen anderen Bereichen auch, eine deutlichen Entwicklungsschub. Zwischen dem 9. und dem 12. Jahrhundert entwickelte sich italienische Städte durch den Kontakt mit dem sarazenischen Besatzern und den byzantinischen Enklaven zu Zentren der Seidenherstellung. Als Beispiel sei hier das als Handelszentrum ohnehin bedeutsame Lucca genannt, das sich im Laufe des 12. Jahrhunderts zum wichtigsten italienischen Produktionsstandort für die Seidenherstellung entwickelte.

Die Nachfrage nach den Seidenstoffen, deren Wert durch prächtige Farbgebung noch bedeutend gesteigert werden konnte, beförderte die Nachfrage nach neuen, aus dem Osten stammenden Färbematerialien: So wurden etwa Indigo, Saflor, Krapp, aus Indien und Südostasien stammende Farbhölzer wie Brasilholz oder der für die Seidenfärbung besonders bedeusame Safran eingeführt - und, was klimatisch verträglich war, zunehmend auch in verschiedenen europäischen Landstrichen angebaut.

Es darf nicht verwundern, dass es gerade diese blühenden Zentren der Textilherstellung in Norditalien, aber auch in Flandern oder Köln sind, in denen sich bereits während des Hochmittelalters das Färbergewerbe zu Zünften organisierte und sich eine Spezialisierung - Garn- und Tuchfärber, Woll- und Leinenfärber, Blau- und Rotfärber, Schwarz- und Schönfärber - ausbildet, während anders wo die Färber häufig in ihren alten Abhängigkeiten verblieben ...

Teuere Stoffe, wertvollere Farbmittel - die Vielfalt nimmt also zu. Wie nun der eigentliche Färbevorgang ablief, darauf wollen wir dann im nächsten Beitrag der Serie, auf den wir euch an dieser Stelle vertrösten, einen genaueren Blick werfen.

Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Alte Berufe

Färber

Vom Handwerk des Färbens und seiner Bedeutung 1 ...

Kleidung stellte in vielen Epochen der Menschheitsgeschichte eine hervorragende Möglichkeit dar, die soziale Position des Trägers im täglichen Leben hervorzukehren; je teurer und wertvoller die verwendeten Stoffe, die oftmals weite Handelswege zurücklegen mussten, je aufwendiger die Verarbeitung, umso mehr hoben sie Stellung der jeweiligen Person hervor.

(Sollte nun jemand über derarige 'Oberflächigkeiten' den Kopf schütteln, möge er doch daran denken, welcher Stellenwert sogenannter 'Markenware', deren hoher Preis sich nur selten durch entsprechende Qualität erklären lässt, auch heutzutage noch zugestanden wird; einmal mehr ein Indiz dafür, dass sich menschliche Verhaltensweisen nicht in allen Bereichen so stark verändert haben, wie von uns Modernen so gerne angenommen; nach wie vor neigen wir gewissen Eitelkeiten zu ...)

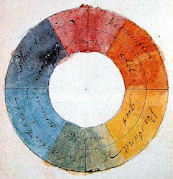

Doch nicht nur die Qualität des Stoffes war für Preis und damit Prestige ausschlaggebend! Wenig überraschend spielte auch die Farbgebung, ob nun in der Antike, im gesamten Verlauf des so auf äußerliche Wirkung bedachten Mittelalters, ja bis weit in die Neuzeit hinein, eine wesentliche Rolle - zumal in besagten Epochen die Färbung ob der nicht vorhandenen modernen künstlichen Färbmaterialien eine ungleich aufwendigere und viel handwerkliches Geschick voraussetzende Tätigkeit darstellte.

Bekleidung und deren Farbe als Kennzeichnung der sozialen Stellung: So nimmt es nicht Wunder, dass immer wieder Vorschriften und Verbote den Kreis jener einzuschränken suchten, die sich mit 'bunten Federn' zu schmücken suchten (man denke dabei nicht nur an das Purpur, das ausschließlich den römischen Cäsaren vorbehalten war; auch das Hochmittelalter kennt Bekleidungsvorschriften für die unterschiedlichen Stände, die etwa zu verhindern suchen, dass Neureiche allzu protzig in Konkurrenz zum Adel oder zum eingesessenen Patriziat treten). Zudem stand die Kirche modischen, allzu bunten Tendenzen stets äußerst reserviert gegenüber - wenngleich auf Dauer selten erfolgreich.

Wie auch immer der Stand jener war, welche die Bekleidung trugen - sei es nun, um damit zu repräsentieren, sich damit modisch zu schmücken oder darin ihre tägliche Arbeit zu erledigen - , bestand fast immer der Wunsch, die Stoffe gefällig mit anderer Farbe zu versehen als der naturgegebenen der verwobenen Fasern. Wurde diese Aufgabe häufig (und vor allem im ländlichen Raum bei Eigenproduktion noch lange) von den Herstellern der Stoffe, den Tuchmachern, selbst erledigt, entwickelte sich im Laufe des Mittelalters, ausgehend vom mittel und norditalienischen Raum, der sich immer mehr sich spezialisierende Beruf des Färbers (mhdt. verwer).

Die Aufgabe der Färber bestand darin, entweder Garnen oder fertigen Geweben - etwa Leinen, Wolle, später auch Seide und Baumwolle - in ihrer Gesamtheit eine bestimmte, häufig genau vorgeschriebene Färbung zu geben (im Gegensatz zum Druck, der die Farbe nur auf die Oberfläche aufbringt). Dabei konnte man sich ursprünglich ausschließlich natürlicher Farbstoffe bedienen, die vorzugsweise aus pflanzlichen Bestandteilen (Samen, Blüten, Früchten, Wurzeln, Hölzern, Rinden, Blättern, Kräutern), aber auch aus Mineralien oder tierischen Produkten gewonnen wurden.

Zu den wichtigsten Färbematerialien zählten der bereits den Ägyptern bekannte und von den Römern als rubia bezeichnete Färberkrapp, aus dessen getrockneten, zu Pulver zermahlenen Wurzeln man verhältnismäßig preisgünstig den Rotfarbstoff Alizarin erzeugen konnte - woraus ja nach Bearbeitung Farbtöne von Rot bis Orange resultierten.

Vermutlich von den Benediktinern aus dem Mittelmeerraum über die Alpen mitgebracht, empfiehlt bereits das Capitulare de villis, die sogenannte Landgüterverordnung Karl des Großen, den Anbau jener Pflanze, die über lange Zeit den wichtigsten Färbestoff für das begehrte Rot lieferte.

Eine ähnliche Bedeutung wie der Krapp besaß auch der gleichfalls bereits seit dem Altertum bekannte Färberwaid, dessen Verwendung bis ins 16. Jahrhundert hinein verantwortlich zeichnete für die Blau- und Blau-Violettfärbung von Leinestoffen, ehe er durch das Indigo einer tropischen Schmetterlingsblütlerart verdrängt wurde. Bereits 1031 findet sich mit dem Eintrag von Waid im Augsburger Brückenzoll ein Indiz für den Handel und damit entsprechender Nachfrage nach besagtem Stoff.

Gelbkraut (Färberwau) konnte wiederum zur Erzeugung von Gelb- und (durch Überfärbung von Waid) Grüntönen verwendet werden; vermutlich von Vergil und Vitruv beschrieben, lassen Samenfunde auf eine erneute Verwendung in Mitteleuropa zumindest ab dem 12. Jahrhundert schließen.

Die Erzeugung von Schwarz hingegen stellte eine echte Herausforderung dar, was vemutlich eine Hauptursache dafür darstellte, dass die sogenannten Schwarzfärber als erste Spezialisten aus der großen Gruppe der Färber hervortraten.

Viele, vergleichsweise aufwendige Rezepte ergaben unterschiedliche Tönungen und Schwarzabstufungen (von denen wir manche wohl eher dunklem Grau zuordnen würden). Als eines der ältesten sei hier nur der Herstellungsvorgang des sogenannten Koptischen Schwarz angedeutet, im Zuge dessen auf naturdunkle Wolle solange Waid gefärbt wurde, bis ein bläulich schillerndes, tiefes Schwarz resultierte.

In der Fortsetzung wollen wir uns unter anderem damit befassen, wie im Zuge der Kreuzzüge und der damit einhergehenden engeren Kontakte in den östlichen Mittelmeerraum, neue Materialien und Techniken einen Aufschwung der Färbertechniken mit sich brachten ...

Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Technologie des MA

Papier

Papier und seine Herstellung - Teil 2: Festsetzung und Ausbreitung in Europa

Zurück zum ersten Teil der Artikelserie über die Ausbreitung der Papierherstellung.

Wie im ersten Teil der Serie nachzulesen, gelangte das Papier im Zuge der Eroberungszüge des 8., 9. und 10. Jahrhunderts und den damit einhergehenden politischen Veränderungen an und über die Grenzen Europas. Aber wo sich das Wissen um seine Herstellung auf unserem Kontinent dann tatsächlich erstmalig in Form von Produktionsstandorten niedergeschlagen hat, weiß man heutzutage nicht mit Gewissheit zu sagen.

Zu unsicher, zu strittig und zu schwierig sind manche Quellen auszuwerten. Schließlich stellt das Papier das Produkt dar, auf dem die Gedanken der Philosophen und Gelehrten aufgezeichnet wird - nicht jedoch die Gründungsdaten der ersten Papiermühlen. Immerhin kann mit Sicherheit gesagt werden, dass es ausschließlich arabisches Papier ist, das im 10. Jahrhundert im gesamten Mittelmeerraum verwendet wird.

Aber Europa? Das maurische Cordoba ist bald berühmt für seine bedeutenden Bibliotheken; mit dem 10. Jahrhundert beginnend, entstehen sie und der Gebrauch von großen Mengen an Papier in dieser buchgetränkten Umgebung lässt auf das Vorhandensein von Papiermühlen in al-Andalus schließen. Und von hier ist es nicht weit zu den christlich beherrschten Königreichen Asturien und Katalonien.

Denn trotz - oder vielleicht auch gerade wegen? - der häufigen kriegerischen Auseinandersetzungen in stets wechselnden Konstellationen und Bündnissen im Rahmen der Reconquista findet stets auch ein reger Handelsausstausch und fast zwangsläufig ein damit einhergehender Wissenstransfer statt.

Christen und Juden finden sich im maurischen Teil Spaniens, arabische Bevölkerung bleibt im rückeroberten, nunmehr wieder christlichen Gebieten zurück. Und so berichtet auch eine Legende von der Herstellung von Papier in Xativa, in der Umgebung des christlichen Valencias gelegen, im Jahre 1074 - durch Araber.

1102 stellt König Roger I. besagtes Privileg zur Papierherstellung aus - allerdings lassen sich zu dieser Zeit keine Papiermühlen auf Sizilien nachweisen, während andernorts bereits äußerst innovativ mit deren Produkten umgegangen wird - man denke nur an den Einsatz von Papier im Rahmen der Brieftaubenpoststrecke zwischen Kairo und Bagdad - leicht (die fliegenden Postboten werden es zu danken gewusst haben) und vergleichsweise billig, scheint es ja für derartige Zwecke wie geschaffen ...

Die engen Handelsbeziehungen der italienischen Seefahrerstädte mit spanischen Städten, insbesondere mit Barcelona, zeigen sich nicht nur im Import großer Mengen von Papier, das von hier (ebenso wie von Katalanien aus), weiter in den Norden Europas exportiert wird, sondern führen auch dazu, dass Genua wohl mit dem Beginn des 13. Jahrhunderts ebenso eigene Papiermühlen besitzt wie die mittelitalienischen Seefahrerrepublik Amalfi, die lange schon regen Handel mit arabischen Städten betreibt; hier weiß man von deren Existenz vor 1231.

Nunmehr häufen sich die Quellenhinweise für den Gebrauch und für die Herstellung von Papier in den christlichen, am Mittelmeer gelegenen Gebieten Europas: 1231 verbietet etwa Kaiser Friedrich II., als Staufer in der Nachfolge der normannischen Könige Süditaliens, den Gebrauch von Papier für wichtige Dokumente - wohl wegen dessen geringerer Haltbarkeit im Vergleich zu Pergament.

1283 wird in Fabriano, einem im Apennin gelegen Städtchen, das sich einen Namen in der Erzeugung von hochqualitativem Papier machen wird, erstmalig die Berufsgruppe der Papierer, Hersteller von Papier also, dokumentarisch erwähnt.

In Frankreich lassen sich Dokumente auf Papier erstmalig auf etwa die Zeit um 1220 datieren; zunehmend Gebrauch findet das neuartige Material ab 1250 in südfranzösischen Notariatsakten. Wiewohl die Entstehung erster, dort einheimischer Papiermühlen bereits im 13. Jahrhundert im Languedoc und in der Auvergne anzunehmen ist, findet sich erst 1338 ein sicherer Beleg für eine solche Produktionsstätte in Troyes ...

Und die deutschsprachigen Gebiete? Wie so häufig, wenn es um den Transfer von Wissen und Methoden geht, die aus dem Osten stammen, hinken unsere Gebiete zeitmäßig zurück - ist doch der direkte Kontakt mit der arabischen Welt auf kriegerische Auseinandersetzungen in Outremer beschränkt, während Handelsbeziehungen über italienische Vermittler erfolgen.

Wie nun das Papier und das Wissen um seine Herstellung den Weg in unsere Gegenden fanden und wie sie hier mit zur großen gutenberg'schen Revolution führten, darauf mögt ihr vorerst noch ein wenig Geduld verwenden. Um euch jedoch auf das Nachfolgende besser einzustimmen, raten wir euch, jenen modernen Wischerkästchen, die heutzutage so groß in Gebrauch sind, für einige Stunden beiseite zu legen und ein Buch zur Hand zu nehmen - nur mit einem solchen lässt sich nämlich dem charakteristischen Rascheln seiner Blätter aus Papier lauschen, jenem Papier, dessen Einführung die Welt veränderte ...

Wie die frühe Technik zur Papierherstellung in den europäischen Ländern aussah, darüber könnt ihr allerdings bereits in der nächsten Fortsetzung der Artikelserie lesen.

Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Technologie des MA

Papier

Papier und seine Herstellung - Teil 1: Chronologie bis zur Ankunft in Europa

Eine der essentiellen menschlichen Erfindungen stellt die Schrift dar, ermöglichte sie es doch erstmalig, Gedanken und Erfahrungen über lange Epochen unverändert zu bewahren. Die Taten von Göttern, mythischen Geschlechtervätern und Heldenkönigen, die zuvor (und noch lange Zeit parallel dazu - man denke nur an unsere Märchen) mündlich überliefert wurden, konnten ebenso dauerhaft koserviert werden, wie die Lehrsätze der Philosophen und die Gebote der Glaubensgründer.

Überhaupt fusst die Entwicklung der menschlichen Zivilisationen und Hochkulturen auf der Entwicklung von Schrift- und Zahlensystemen, erlauben es doch erst derartige Systeme jene effiziente Verwaltung zu entwickeln, die es braucht, um größere menschliche Gemeinschaften mit ihrer arbeitsteiligen Organisation zu schaffen und zu lenken. Kalender, mit deren Hilfe religiöse Feiern und die mit ihnen parallel gehenden Zeitpunkte von Aussaat und Ernte einhergehen, Register der in zentralen Speichern eingelagerten Vorräte sind nur zwei Beispiele dafür. Nicht umsonst schafft sich eine jede Hochkultur ihre eigenen Schrift- und Zahlensysteme - ob das nun Ägyptens Hieroglyphen, Sumers Tontafeln oder das Linear A und B der kretischen Paläste sind.

Parallel zur Entwicklung der Schriften entwickelte sich der Bedarf nach Medien, Schriftgründen, auf denen besagte Gedanken (haltbare) Form annehmen konnten. Schon die steinzeitlichen Felszeichnungen, mehr oder weniger abstrahierte Bildnachbildungen der Realität, zeugen ja vom Bedürfnis unserer Vorfahren, Dauerhaftes zu hinterlassen. Um 12000 v. Chr finden sich dann erstmalig in Europa buchstabenähnliche Zeichen, die vielleicht schon den Ansatz zur Schriftentstehung erahnen lassen - mit Naturfarben aufgebracht auf kleinen Kieselsteinen. Wahrlich, kein sehr komfortabler Beschreibstoff ...

So wie auch andere, in den Anfangszeiten der Schriftentwicklung alleine zur Verfügungs stehende Materialien: Holz, Knochen, Rinde, Blätter, Stein - all diese physikalischen Schreibträger erschweren ob der notwendigen auswendigen Bearbeitung oder des schwierigen bis unmöglichen Transportes, wegen der geringen Haltbarkeit, oder aber der geringen 'Speicherkapazität', die sie zur Verfügung stellen, die Verbreitung der Schrift. Es galt, neue Beschreibstoffe zu finden - leicht transportierbar und in größeren Mengen verfügbar.

Tontäfelchen, die Inschriften in Keilschrift tragen, stellen eine Möglichkeit dar, die Entwicklung des Papyrus durch Flachschlagen von zerschnittenen, kreuzweise aufgelegten Schilfstengeln in Ägypten eine andere. Letztere aus schreibtechnischer Sicht bereits deutlich einfacher anzuwenden, konnten die Papyri doch mit Tinte und damit bedeutend komfortabler beschrieben werden. Somit kam der Papyrus auch in Griechenland und Rom zum Einsatz - neben anderen, dem Anlass angepassten Materialien - etwa der monumentalen Steintafel für Verlautbarungen und Siegesdenkmälern und der Wachstafel für Notizen.

Auch Pergament, also speziell vorbereitete Tierhäute lässt sich bereits seit etwa 3000 v.Chr. als Beschreibstoff nachweisen - und es wird etwa in Europa bis ins ausgehende Mittelalter hinein das dominierende Trägermaterial für bedeutsame Aufzeichnungen bleiben - und somit die Herstellung von Büchern oder auch die Erstellung von Urkunden eine teure Angelegenheit bleiben lassen, auch weil die handschriftliche Erstellung zeitaufwendig ist.

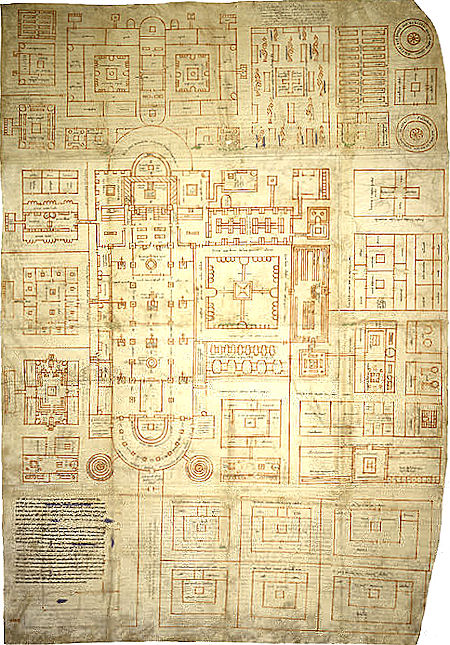

Erst die Erfindung des Papiers und die Vervollkommnung seiner (industriellen) Herstellung wird im Zusammenspiel mit der Einführung des Buchdrucks an der Situation des stets teueren bzw. nur beschränkt verfügbaren Beschreibstoffes die Situation wesentlich verändern (einige Abbildungen as der Zeit des Überganges vom Pergament zum Papier finden sich hier) - aber bis es dazu kommt, wird noch eine Menge an Jahren verstreichen. Ersteres - die Erfindung des Papiers nämlich, in der Vorform dessen, wie wir es kennen, dürfen sich die stets innovativen Chinesen auf den Hut schreiben, letzteres - die Vervollkommnung der Herstellung - wird in Europa geschehen. Dazwischen liegen aber noch eine lange Reihe von Jahrhunderten!